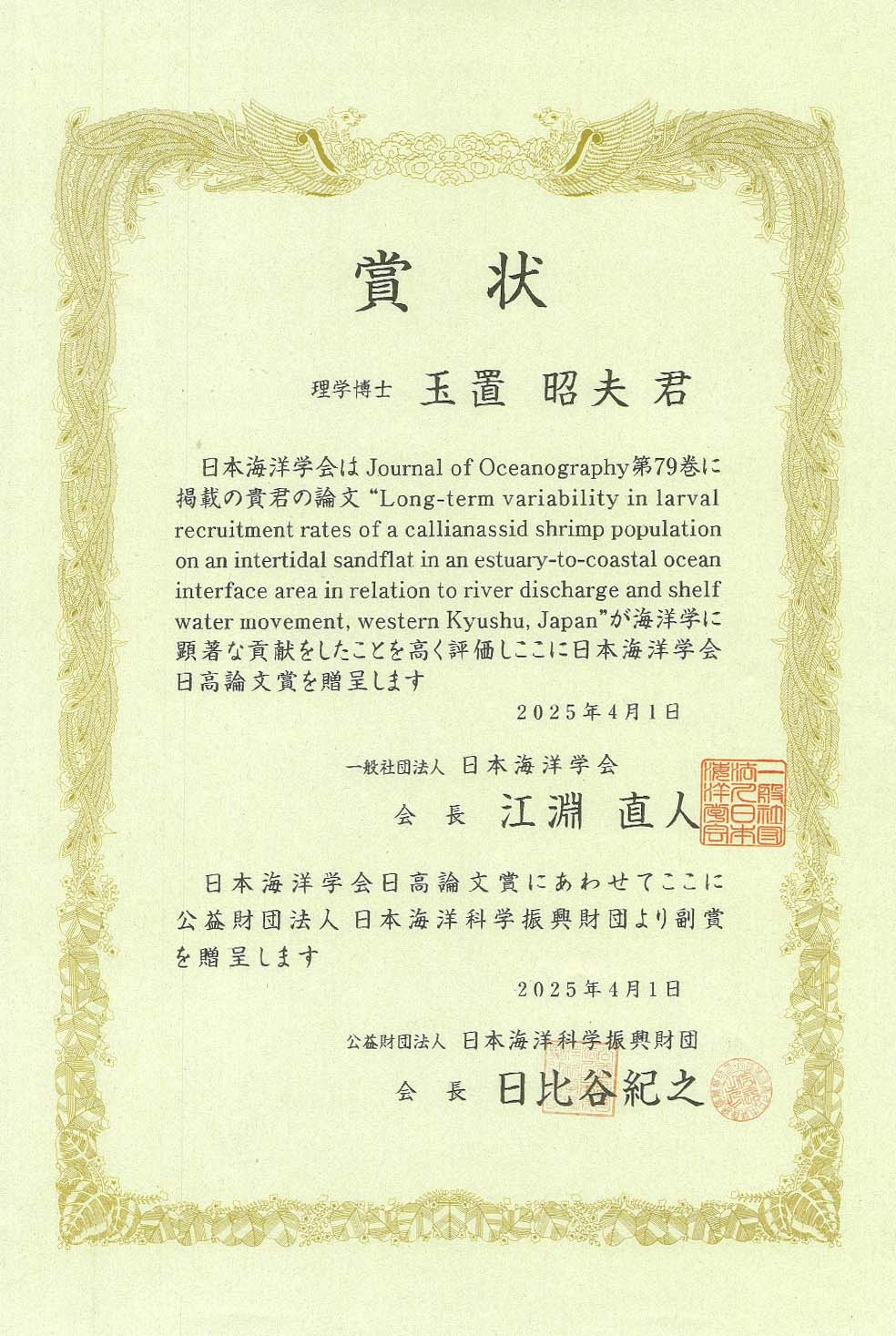

玉置昭夫名誉教授が2025年度日本海洋学会日高論文賞を受賞しました

(この賞は、日本海洋学会が発刊する学術誌に掲載され、優秀と認められた論文の著者に対し授与されるものです)

|  |

受賞論文

Long term variability in larval recruitment rates of a callianassid shrimp population on an intertidal sandflat in an estuary‑to‑coastal ocean interface area in relation to river discharge and shelf water movement, western Kyushu, Japan

DOI: https://doi.org/10.1007/s10872-023-00700-w

著書

Akio Tamaki, Yu Umezawa, Yuichiro Hongo, and Tetsutaro Takikawa

掲載紙

Journal of Oceanography, 79(6), 593–618, 2023

受賞理由

沿岸性大型底生生物(マクロベントス)の浮遊幼生期において利用可能な餌料環境は,浮遊幼生の生存を左右し,結果として個体群への加入率に大きく影響する重要な要因のひとつとされる.しかしながら,この古くから提唱されている仮説を現場で実証することは容易ではない.観察対象となる底生生物個体群の加入率と餌料環境の関係性を十分に検出できる長期観察が必須であることに加え,外部からの移入の影響が無視できることの証明と,幼生の生残を左右する餌料の特定を含めた浮遊期の詳細な生態の把握が求められる.また,沿岸域は陸域と外洋域に挟まれた境界領域であり,それぞれの生態系から受ける複雑な影響を考慮することが個体群への加入過程の理解に不可欠となる.本論文は,これら困難な諸条件を克服し,有明海砂質干潟に優占する甲殻類ベントスであるハルマンスナモグリを研究対象として上掲の仮説の証明を試みたものである.

著者らは24年間(1989–2013年)にわたるフィールド調査結果から,研究対象個体群が自ら産み出した幼生の加入によって維持されていること,幼生期の主要餌料が植物プランクトン(珪藻)であることを明らかにした上で,その加入率(幼生生残)の年々変動が主要河川流量に影響される溶存態無機窒素(DIN)濃度と高い相関を示すことを見出した.さらに海洋観測結果から研究対象個体群の分布域周辺におけるクロロフィル濃度は岸側(河口域)では表層付近,沖側では亜表層下部のDIN濃度にそれぞれ影響を受けていることを明らかにし,本種幼生の餌環境の変動理解には河川水に加えて沖側に分布する内側陸棚上の冷たい底層水由来の栄養塩供給を考慮する必要性を示唆した.そこで海洋再解析データより求めた水温偏差を沖側からのDIN供給の指標として,これと河口域のDIN濃度を説明変数とする重回帰解析により加入率を評価したところ,予測精度の高い結果を得ることに成功し,河口由来のDINと内側陸棚底層水由来のDINは,それぞれ加入率変動の77%と23%を説明することを明らかにした.

本論文は,底生生物の個体群動態研究における重要仮説の貴重な実証例であることに加えて,長期観測結果に基づき研究対象である沿岸生態系を俯瞰的に捉え,物理―化学―生物の分野横断的なアプローチにより,陸域―内湾―外洋の相互作用が生態系変動に与える影響を定量的に評価した点において高く評価される.(日本海洋学会長 江淵直人氏の推薦文より抜粋)